白日昇譯本

[有待更新]

Jean Basset’s translation

白日昇譯本是現存最古老的中文聖經譯本,其譯文啟發了不少後來的譯者。他的手稿從未印刷發行,只有六份手抄本仍留存至今。他離世百多年之後,馬禮遜和馬殊曼譯經時也曾參考這個譯本,但他們當時卻不知道譯者是誰。

白日昇是誰?

Jean Basset (1662–1707),通常譯為:白日昇,也有譯作:巴設,清初康熙時代來華,情況與後來馬禮遜等人在「嘉道中衰」(嘉慶帝、道光帝在位期間) 時期來華的情形相差很遠。

在白日昇之前來華的羅明堅、利瑪竇、陽瑪諾和艾儒略也很大分別,他們四人都是明朝時期來華,也同屬耶穌會(Society of Jesus);但白日昇到埗時已是清代,清官用的是滿文,不是漢文。

白日昇生於文藝復興時期的里昂(Lyon),貿易、工業和金融均興旺。他是位神父,也是巴黎外方傳教會 (Foreign Missionary Society of Paris) 的會士。他在1689年到達廣州,1701年到四川,1707年又回到廣州,不久離世。

白日昇對聖經翻譯的見解精闢,他在1702年的建議書寫道:在中華地區的福音工作停滯不前,是因為沒有漢文聖經,華人始終覺得這是「歐洲人的宗教」(唐子明,2018)。事實到了今天,仍然有很多亞洲人 (甚至包括我自己在信主之前),也感到這是「西方的宗教」而抗拒;後來才知道對千多年前的西歐人,這何嘗不是「東方」的宗教呢!

翻譯過程

白日昇1704年開始,獲華人徐若翰(Johan Su 或 Xu)協助,倆人合作以《拉丁通俗譯本》(The Vulgate) 為源文本把經文翻譯成文言。

當時缺乏參考書,但他們譯經速度超快,譯文貼近源文本,1704年由新約第一卷書開始,1705年7月完成已第四卷,即〈若翰攸編耶穌基督聖福音〉(即:若望福音 / 約翰福音),1706年8月完成〈福保祿使徒與戈林輩第一書〉(即:格林多前書 / 哥林多前書) (周永,2011,第269頁),到了1707年底,前後不足四年,已經完成了十八卷新約書卷,包括:

- 新約「四福音」

- 〈使徒行〉(即:宗徒大事錄 / 使徒行傳)

- 十三封「福保祿書」(即「聖保祿書信」/「保羅書信」)

除以上十八卷完整譯文外,他們也完成了《福保祿使徒與赫伯輩書》(即:希伯來書) 的第一章,但可能因為白日昇身體欠佳未能繼續,1707年12月在廣州離世。

為甚麼不印刷出版?

這譯本沒有印刷出版,學者提出了幾個不同原因;其中最主要的原因,似乎是當時羅馬教廷對翻譯和印刷聖經的政策日趨嚴格。

中世紀羅馬教廷一向嚴禁私自翻譯聖經,到了1622年成立傳信部(Sacred Congregation for the Propagation of the Faith; Latin: Sacra Congregatio de Propaganda Fide),原意是管理海外宣教事務,但成立後不久,便對翻譯聖經的態度嚴厲,在1670年,巴黎外方傳教會 (Foreign Missionary Society of Paris)提請將聖經、彌撒書及祈禱書譯成中文,傳信部卻反對,所以白日昇的抄本始終未能正式刊行 (宋剛,2011,第210頁)。

這譯本從未印行,後人如何找得到?

當年沒有互聯網;凡沒有印行的手稿,原本很易會湮沒無聞。

事實上,白日昇離世後,的確很少人聽過這譯本。後來他的譯本可以重見天日,過程就像尋寶故事一樣曲折離奇,而背景竟與世上首間向公眾開放的國家博物館有關。

1737年,即白日昇死後三十年,一位名叫 John Hodgson, Jr. 的人在廣州發現了一份白日昇的抄本。他請華人助手謄抄一份,1739年贈送給漢斯.斯隆(Sir Hans Sloane)醫生 (蔡錦圖,2018,第41頁)。斯隆是英國著名收藏家,曾任皇家學會(Royal Society)會長,死後將自己全部的收藏品 (包括這份抄本) 捐獻國家,其繼承人則獲得一筆遠低於藏品價值的現金作回報,英國國會以這些藏品為基礎成立大英博物館。

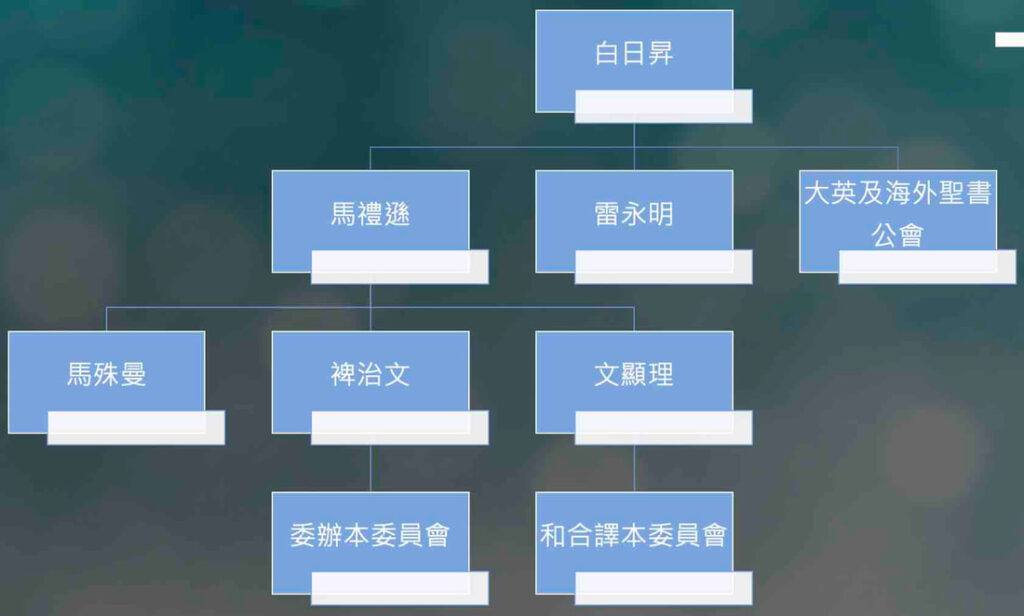

不過,這份抄本存放在博物館,卻一直沒有人注意;又過了幾十年,1801年英國公理會牧師莫斯理(William Moseley)像尋寶般在大英博物館發現了這份抄本;這抄本上沒有譯者姓名,當時無人知道是誰的譯作,但已引起多人注意。三年後,1804年大英及海外聖書公會(The British and Foreign Bible Society)成立,即考慮把這份譯本印行,但最後因費用過高而放棄。同年,倫敦傳道會(London Missionary Society)差遣馬禮遜來華傳教,馬禮遜知道大英博物館藏有此抄本,便請粵籍助手謄抄了一份,作為後來譯經的參考資料。之後馬禮遜借給裨治文(Elijah Coleman Bridgman)謄抄一份,理一視(Jonathan Lees, 1835–1904)又謄抄一份,理一視又讓他的華籍助手替文顯理(George Henry Bondfield, 1855-1925)謄抄一份;馬禮遜也有把謄抄本送給馬殊曼參考。最後文顯理再請助手謄抄一份,送給大英及海外聖書公會 (蔡錦圖,2018,第42–43頁;周永,2011,第292頁)。

經過了十九世紀初發生的一連串事件後,這份中文譯本已漸受注目,但當時仍無人知道這譯本的譯者是誰;直至二十世紀中,才獲判定是白日昇。

不過,有趣的是,雖然當時無人知道手頭上的抄本由誰翻譯,但同時另外有些人卻知道白日昇曾經把新約譯成中文,只是找不到他的抄本而已;就是說,沒有人知道這份手稿就正正是大家找不到的抄本了──生於互聯網社交媒體盛行的新一代,相信很難理解為甚麼地球上這兩群人不互相聯絡一下!

詳細點說,雷慕沙(Abel‐Rémusat, 1788–1832) 在1811年曾提及教廷傳信部收藏了一份中文聖經抄本,譯者署名就是 Jean Basset (白日昇),卻一直無人着意去找;直至近年才有人在意大利羅馬卡薩納特圖書館 (Biblioteca Casanatense)找到這份抄本 (周永,2011,第268–271頁)。

這些抄本現今在哪裏?

Gabriele anesin 攝(Wikipedia),Creative Commons CC BY-SA 3.0

Gabriele anesin 攝(Wikipedia),Creative Commons CC BY-SA 3.0 此譯本現存只有六份手抄本,現藏在以下幾個地點 (周永,2011,第268–289頁;蔡錦圖,2018,第35–43頁):

- 最初在大英博物館被發現的抄本,仍然好好保存。以前博物館的圖書部,現改稱大英圖書館, 歸屬 The Sloane manuscripts collection (Sloane MS 3599)。 這系列的網上目錄沒有列出此抄本,須親身借閱 (下稱「大英博物館抄本」)。

- 馬禮遜找到在倫敦居住的中文老師,在1805年謄抄了一份手抄本。這位老師是廣東人,叫Yong Sam-tak (中文姓名可能是容三德或楊善達,見:蔡錦圖(2018)第42頁;唐子明(2018)第10頁)。抄本現存於香港大學圖書館。

- 文顯理請人謄抄之後送給大英及海外聖書公會的抄本,現存劍橋大學圖書館。

- 除了以上兩份抄本外,另外還有一份抄本可能謄抄自「大英博物館抄本」,這份抄本注明是 The Sloane manuscript ,在北京謄抄自攝影複製本,由香港思高聖經學會的創辦人雷永明藏有,現存於該會的圖書館。

- 其實「大英博物館抄本」本身很可能謄抄自另一份更古老的抄本,而該份更古老的抄本現存英國劍橋大學圖書館,該館目錄索引:New Testament translation into Chinese, GBR/0012/MS Add.10067. Cambridge University Library : https://archivesearch.lib.cam.ac.uk/repositories/2/resources/2008 ,原件掃描本在此 (下稱「劍橋抄本」)。該原件現由美國華盛頓聖經博物館借用。這份抄本不同於上文第3項所指的抄本。

- 在意大利羅馬卡薩納特圖書館 (Biblioteca Casanatense)被發現的抄本,全七冊,共364葉,掃描本可在《珍本聖經數位典藏》找到 (下稱「卡薩納特抄本」)。這可能是最早期的抄本,甚至可能是原稿。

換句話說,按時間序,原稿 (或起碼是最古老的抄本) 應該是「卡薩納特抄本」,然後是「劍橋抄本」;之後「劍橋抄本」衍生「大英博物館抄本」。其他現存的抄本,應該都是「大英博物館抄本」的抄本。

「卡薩納特抄本」和「劍橋抄本」

「卡薩納特抄本」和「劍橋抄本」如上所述已上載互聯網,大家可在網上慢慢閱讀,自行找出這譯本的特色。各位也可先按〈譯文比較〉鍵,比較不同譯本如何翻譯同一節經文。至於「大英博物館抄本」,內容則和「劍橋抄本」相同。

大家可注意:

- 「卡薩納特抄本」共完整十八卷新約,另加第十九卷的第一章;但「劍橋抄本」卻把四福音編成合參形式 (即四卷福音書集合為一卷,刪去重複的內容),題為《四史攸編耶穌基利斯督福音之會編》。大家心中的第一個問題是,為甚麼白日昇不先完成〈福保祿使徒與赫伯輩書〉(即希伯來書)第二至六章,才開始編寫四福音合參?由於當時沒有電腦,我們可合理假設,當代的人絕少會開啟兩項工作同時進行。所以,大家很自然會估計,四福音合參是否由別人負責編寫?這個「別人」,按筆跡估計,應該就是徐若翰 (周永,2011,第273頁)。

- 當時「禮儀之爭」沒有禁用「神」翻譯聖號,也沒有強迫只用「天主」。白日昇以「神」作翻譯,而不是「天主」。

對後世的影響

白日昇死時,康熙帝在位。原本康熙對西方宗教和文化交流態度寬鬆,但晚年卻開始抵制任何「西方宗教」,而繼位的雍正帝更嚴禁西方傳教士傳教,這也影響白日昇譯本十八世紀在華流傳。

不過,如上文所述,到了十九世紀初,大家發現了這譯本,對後世影響十分深遠。如上所述,大英及海外聖書公會曾詳細研究這譯本,馬禮遜、裨治文、理一視、文顯理、馬殊曼也曾經參考這譯本。

馬禮遜甚至說過,他在1810年出版的《耶穌救世使徒行傳真本》(即〈使徒行傳〉 單行本),不能算是翻譯聖經,其實只能算是「編輯」別人的譯作 (蔡錦圖,2018,第42頁),只是他不知道譯者是誰。大家可以對照白日昇和馬禮遜的譯本,可以發覺後者在中文語法和用詞都與前者很相似;在馬殊曼的譯本,也可見到後者參考白日昇譯文的痕跡。

閱讀此譯本

在《珍本聖經數位典藏》收藏以下兩份抄本,各位可免費閱讀:

- 「卡薩納特抄本」共完整十八卷新約,另加第十九卷的第一章,共364葉 (因為不是用現代方式釘裝,所以一葉是指打開書本後完整的一張紙,每邊算半葉),每半葉9行,每行22字。首頁已經是第一卷的開始,第一行寫着:「瑪竇攸編耶穌基督聖福音」,第二行寫着:「第一章」,第三行便是第一節經文的首句。

- 此抄本首頁第一行寫着:「四史攸編耶穌基利斯督福音之會編」第二行寫着:「第一章」,第三行便是合參本的第一句,共154葉,每半葉6行,每行24字;最後一行末以較小字體寫着:「若望二十一章」。下一葉起,字跡不同了,似是另一冊,共76葉,每半葉12行,每行24字,最後一行末以較小字體寫着:「若望二十一章」,之後有行末以較大字體寫着:「終」。

參考資料

主要參考資料:見列表。

其他參考資料,見下:

蔡錦圖,〈白日昇的中文聖經譯本及其對早期新教譯經的影響〉,載《華神期刊》,2008年6月,第一期,50–77,其中註3、5–7列出近期討論這抄本的論文

內田慶市(2012),〈白日昇漢譯聖經攷〉《東亞世亞文化交涉研究》第5號(2012),第191–198頁

《天主教研究學報》〈聖經的中文翻譯〉:香港中文大學、天主教研究中心(2011年7月) (ISSN: 2219-7664) 以下論文:

- 蔡錦圖(2011),〈天主教中文聖經翻譯的歷史和版本〉,第11–44頁

- 宋剛(2011),〈從經典到通俗:《天主降生言行紀畧》及其清代改編本的流變〉,第208–260頁

- 周永(2011),〈從 “白、徐譯本” 到 “二馬譯本”——簡論白、 徐《新約》譯本的緣起、流傳及影響〉,第261–310頁

- François BARRIQUAND (2011), Biblical Names of God in Chinese: A Catholic Point of View with Ecumenical Perspectives, pp.456–560